皆様あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

さて、当職のホームページにはお問い合わせ欄から

メールを受け付けておりますが、たまにこちらを経由して

広告業者などから営業メールをいただくことがあります。

しかしながらホームページのお問い合わせは

相談を希望される方へ向けてのものですので

営業メールはご遠慮ください。

当然のことながら、

このような営業メールを送ってこられる業者の方々の

契約することやお話を聞くことはありませんので、

その旨よろしくお願いします。

皆様あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

さて、当職のホームページにはお問い合わせ欄から

メールを受け付けておりますが、たまにこちらを経由して

広告業者などから営業メールをいただくことがあります。

しかしながらホームページのお問い合わせは

相談を希望される方へ向けてのものですので

営業メールはご遠慮ください。

当然のことながら、

このような営業メールを送ってこられる業者の方々の

契約することやお話を聞くことはありませんので、

その旨よろしくお願いします。

債務者の相談を受けますと、

後払い決済やキャリア決済を利用されている方が多く見受けられます。

ここで言う「後払い決済」とは、商品・サービス(商品等)の購入にあたり、

現金で即時決済するのではなく、商品等の購入後、後日(たとえば

購入月の当月ないし翌月の月末)に代金を支払う方式の決済方法を

いいます。

また、「キャリア決済」は携帯電話会社(NTTドコモ、au(KDDI)、

ソフトバンクなど)の通信料金と合算して商品等の代金を支払う

仕組みであり、商品等の代金支払は後払いとなるものです。

いずれも決済も一時的に業者(決済業者あるいは携帯電話会社)が

立替払いを行い、後日ユーザーから回収するというものです。

業者によっては、分割払が可能であったりもします。

要するに、これらの決済手段は、商品の引渡を受けてからも一定期間

支払を猶予されるわけですので、その期間中は支払義務=債務を

負うこととなります。相談に来られる債務者の方はこの点について

認識が薄く、債権としてあげずにあとから分かるケースがままあります。

中には、当職が受任通知を送付したあとも後払い決済を利用する

ケースもありますが、本来破産することを予告しておきながら、

後払い決済を利用することは、一部の債権者にのみ支払をしたことになり、

不公平な弁済と評価される可能性があり、

免責不許可事由に該当すると考えられます。

従いまして、上記のような後払い決済を利用されておられる方は

(既に支払ってしまった者はともかく)、まだ支払期日が来ていない

ものについても、債権者として取り扱いますので、こういった決済を利用

されている場合は、当職に教えてください。

もちろん、受任後はこれらの利用、支払は控えていただくよう

お願いすることになります。

参考までに日本国内の代表的な決済業者をあげておきます。

・株式会社ネットプロテクションズ(NP後払い)

・GMOペイメントサービス(GMO後払い)

・Paidy(ペイディ)

Q3.職場がブラックで退職を申し出ても受け入れてもらえないときは、

退職代行を誰に頼むのがよいですか。

A.職場がブラックで、退職の申し出を受け入れてもらえないような

状況にある場合は、できるだけ法的な交渉力を持つところに

退職代行を依頼するのが安心です。

そういう観点からは、退職代行業務を弁護士に依頼するのが適当

だと考えられます。

(1)弁護士に依頼するのが適当な理由

① 弁護士は、会社との法的な交渉や請求が可能

(例えば、有給休暇の消化・残業代・退職金など)。

② 会社側が強気に出ても、法律を盾に対応できるので、強引な

引き止めや圧力に対抗しやすい。

③ トラブルが起きたときにも、そのまま対応を任せられる。

(2)弁護士に依頼するのが必要と思われる場合

・明らかにブラック(パワハラ・退職拒否・未払いなどがある)。

・退職を申し入れても聞いてもらえない、まともに取り合ってくれない。

・もう働きたくないが、有給やお金などで法律上請求可能なものは

きっちり取りたい。

(3)弁護士に依頼するとコストがかかる?

退職に当たり、勤務先とのトラブルが生じない場合には結果的に

コストをかけたくないのは当然です。もっとも、退職を申し入れた

段階でスムーズに退職とそれに伴う手続きを行えるかどうかは必ずし

もわかりません。そう考えると、申し入れる段階で弁護士に頼むのは

敷居が高いと考えることも理解できます。

この点、どの程度の事務処理をしていただけるのか、段階的に費用

を設定されている弁護士であれば、安心できると思われます。

具体的には、

① 単に退職の申し入れのみで問題のない場合には手数料として

金2万円~3万円程度

② 離職票等退職に当たっての資料のやりとりなど手続きが必要な場合、

2万円程度の加算手数料を設定

③ 勤務先との退職に当たっての有給買い取りや退職金などの支払い

請求その他の法的トラブルについての交渉などが必要な場合:別途

費用、場合によっては報酬等が追加で必要となる。

という風な料金設定がなされていれば、比較的料金も少なく退職代行

を弁護士に依頼できるのではないかと考えられます。

逆に言うと、このような料金設定をしている弁護士を探されるのが

適当ではないかと思います。当事務所は退職代行を専門に行っている

わけではありませんが、ご相談のあった場合、上記を基本的な料金設定

として、ご依頼をお受けしようと思っておりますので、お悩みの際お気軽に

ご相談いただければと存じます。

Q2.退職代行を利用する際にどういった点に注意する必要がありますか。

退職代行を利用する際には、いくつか重要な注意点があります。

下手をするとトラブルや損失につながる可能性もあるので、

以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。

1. 業者の「運営主体」を確認する

退職代行には大きく分けて以下の3タイプがあります:

代行業者 特 徴 注意点

の主体

一般企業 安価でスピーディ。 勤務先との交渉は

(民間業者) 相談しやすい。 できない

(非弁行為になる可能性)

弁護士 法律的に安心。 費用は高め

トラブル対応も可能。 (5〜10万円程度)

労働組合系 労働者の代理交渉が 実績や対応範囲に差がある

合法的に可能。

2. 料金体系と追加費用をチェックする

「基本料金」だけでなく、「追加料金(有給消化交渉・書類手続きなど)」

があるかを確認。民間業者ができることが限られますので、特に注意が必要

と思われます。

契約書や注意事項をしっかり読むことが重要です。分からないときは質問

してください。

3. 退職が確実にできるか(成功率)を確認

実績・口コミ・レビューをチェック。

「絶対退職できる」と断言している業者は注意(過度な宣伝は信頼性低め)。

4. 有給休暇や未払い給与の扱い

有給消化を希望する場合、それを交渉できる業者(労働組合・弁護士)

を選ぶ。

退職金や残業代の請求をしたい場合は、弁護士一択。

5. 就業規則と契約内容の確認

就業規則に「退職は〇日前までに申し出ること」とある場合、それを無視して

即日退職するのはトラブルのもとになることも。

ただし、原則として退職の自由は認められており、最長でも2週間で退職可能

(民法627条)です。

6. 会社からの連絡対応の取り決め

「自分に連絡が来ないようにしてほしい」と要望を出せるか確認。

書類の受け取りなども代行してくれるか聞いておくと安心。

7. 退職後のサポートがあるか

離職票・源泉徴収票などの書類対応、転職支援の有無なども比較ポイント。

上記注意事項のうち、4から7の事項に全て対応できるのは弁護士だけです。

単に、退職の通知を出すだけで済む場合は民間業者で足りるといえますが、

なんらかの手続の必要性や退職に伴うトラブル処理の可能性がある場合には

弁護士が運営する退職代行に依頼するのが無難といえましょう。

この点については、Q3で詳述したいと思います。

せっかく就職できたのに、様々な原因で退職を選ばざるを得ないことがあります。

一方で勤務先に退職を申し入れるのに、

自身ですることがどうしてもできないことから退職代行を利用するケースが

増えているとのことです。

ただ、退職代行業者を利用するにも様々なトラブルが生じることもあり、

どう言った代行業者に依頼するのがよいのか迷われることもあるかと思います。

そこで、退職代行を利用するに当たっての注意点などをこのブログで

「退職代行Q&A」として記述してみようと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1.退職代行を利用する人は、どういった理由で利用されているのでしょうか。

A.退職代行を利用する人には、さまざまな理由がありますが、主に以下の

ような背景や動機があります。

1. まず退職を希望する人の中には職場との直接のやりとりを避けたい人が

います。

退職希望にいたる原因として、上司などからのパワハラがある場合や、

その他の要因で当該勤務先での就労が精神的に限界(うつ状態や

不安障害など)となってしまっているケースがあります。

2. 次に円満退職が難しいと感じているケースが考えられます。

たとえば勤務先が「やめるなら損害賠償」などの脅し文句を言われる

ケースです。

いわゆるブラックな勤務先で退職願を受け取ってもらえないなど、正常な

手続きが通らないケースなども円満退職に支障が生じる可能性があります。

3. さらに、即日での退職を希望するなど(緊急性がある)

もう明日から行きたくない、精神的に無理、という人が即日で代行を依頼

するケースも多いです。その原因が1,2にあることも多いですが、原因は

ともかくこういった希望が生じる場合があり得ます。

4. トラブル回避・法的サポートを期待する場合

退職にあたり法的に問題が起きそうなとき(例えば退職後のトラブル防止)

に、弁護士や労務のプロが関わってくれる退職代行サービスを使うことが

適当な場合があります。

5. そもそも退職の伝え方がわからない

初めての退職で、どう切り出していいか分からない、手続きも不安と

いう人もいます。

このような場合に代行業者が一括でサポートしてくれるため、心理的

ハードルが下がるというメリットもあります。

上記のような事情がある場合、退職代行を利用する必要性やメリットがあると

いえるでしょう。

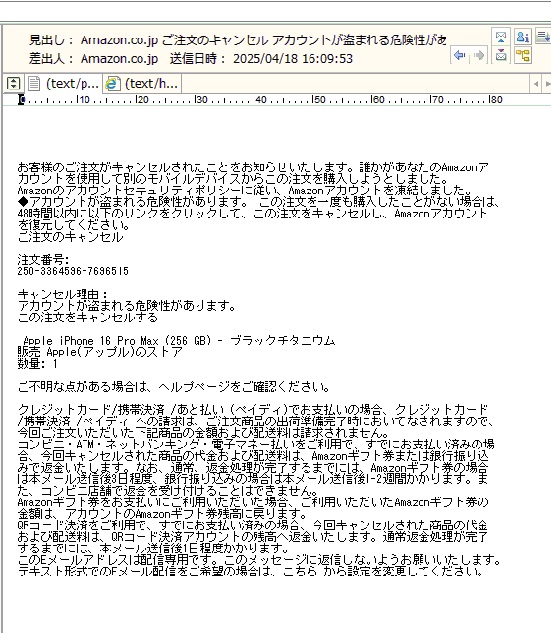

相変わらずスパムメールが飛び込んでくる。

そのほとんどは、愚にもつかないものであり、

速攻で迷惑メール行きだが、たまにそうなのかどうかが迷ってしまうものもある。

(内容まで見れば分かるのだが)

今回来ていたメールが以下のものである。↓ ↓ ↓

ちょうどAmazonで商品購入していたときであり、

「注文キャンセル」と書かれると、こちらに何か問題が

あったのではと一瞬焦ってしまう。

落ち着いてみれば明らかに購入商品とは異なり

これが詐欺メールであることは分かるのだが、

おそらくこのメールの

「Amazonアカウントを復元してください。」

との指示に応じると、

ニセサイトへ飛ばされ、クレジットカードの情報などを

入力させられてしまうのだろう。

その結果、クレジットカードを勝手に利用されてしまい、

購入した記憶のないものの請求が来るのだろう。

また、それ以外の個人情報も漏洩させられてしまっているかも知れない。

こういった詐欺メールは年々巧みに偽装されている。

先ずは落ち着いてメールアドレスから確認すべきだが、

購入したかどうかなども、落ち着いて考える必要があると思われる。

今回は偽装メールの一例として注意喚起の意味で

こちらにアップしておくこととする。

弁護士ドットコムの配信ニュースに

「裁判所の「偽サイト」、実在する「女性弁護士」の写真悪用

…チャットで詐欺サイトに誘導か、本物と見分けつかず」

との見出しの記事が出ていた。

(※記事は弁護士専用ページのものなのでURLは掲載しない。)

これによると、

裁判所のウェブサイトになりすました「偽サイト」の存在が確認されたとして、

最高裁が注意を呼びかけているのだそうである。

ドットコムの記事担当者が当初に世才とであることに気づかずアクセスすると、

そのサイトにチャットが付されており、そこからLINEの公式アカウントに

飛ばされるようだとのことであった。

ひんぱんに裁判所にアクセスするであろう弁護士ドットコムの貴社ですら

一瞬だまされたとのことなので、普段裁判所など利用しない一般の方は、

ニセサイトと気づかないまま、詐欺などの被害を被る可能性が極めて高い。

最終的には、ニセサイトは削除されたようだが、他にも同様のニセサイトが

ないとは限らない。

記事でも注意喚起がなされており、少しでも違和感があれば、

URLを確認してみるよう勧めている。

当事務所としても、同様に注意喚起のためにここに記載しておこうと思う。

本稿は、先日アップしたQ&A2の追記となります。

そちらもご参照ください。

(追記)

先日、債務整理等をしていた法律事務所が、破産手続の

開始決定を受けたとの報道がありました。

記事にあるように、件の弁護士法人は、債務者から

返済原資を預かり、それを各債権者に返済する弁済

代行業務を行っていたところ、預かっていた弁済原資を

従業員が横領したことで債権者に対する弁済ができなく

なってしまったようです。

このように、弁済代行に委ねると、弁済原資が債権者

への弁済に使用されなかったときに、債務者としては

払ったつもりの債務が残ってしまうリスクがつきまとうわけです。

大々的に債務整理等を宣伝している事務所の多くは,

任意整理の依頼に際して支払代行を勧めているようです

が、債務者の皆様はこういったリスクもあることを認識して

おくべきでしょう。

Q ギャンブルやFX取引などで多額の借金を作ってしまったときでも

自己破産(免責許可)は可能ですか。

A これらの事由は浪費等に該当して免責不許可事由とされていますが、

多くの場合、裁判所は裁量により免責を許可しています。

その理由は様々ですが、これらの行為を真摯に反省し、二度と

同じようなあやまちを繰り返さないという姿勢をもって裁判所の

指示に誠実に対応することや、虚偽の報告をしないようにすること

が重要です。

なお、FXやバイナリーオプションなどによる費消の場合、取引明細

をできる限り入手することが必要です。

これらを明らかにできない場合、あなたの財産がどちらへ流れて

いったのかが裁判所にわかりません。

そう言った場合、財産調査のために裁判所から破産管財人を

選任を指示されることがあり、破産申立の費用が余分にかかって

くることになります。

Q 任意整理が成立したときの支払方法について教えてください。

A 当事務所の場合、弁護士が各債権者と債務支払の合意

をしたあとは、その内容に従ってご自身で支払っていただくこと

になります。

任意整理を受任した際に、「支払代行」と言って,

債務者から各債権者に対して支払いに要する金額の

ほか、手数料を取って一括して支払いを代行する

弁護士や司法書士もいますが、手数料分が割高

になりますのでおすすめしません。

自分自身の債務の支払であることの自覚を持つ意味

でもご面倒でも各債権者へはご自身での支払を

おすすめします。